«Antonio, ¿dónde estás?»: La familia pega esperanza en las paredes de Xalapa

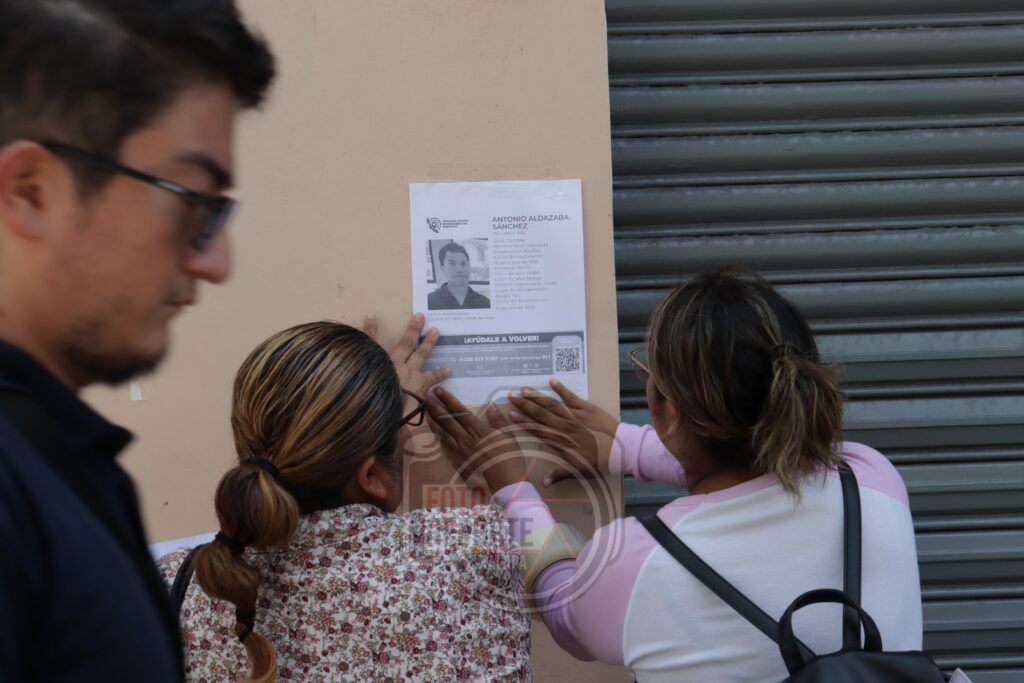

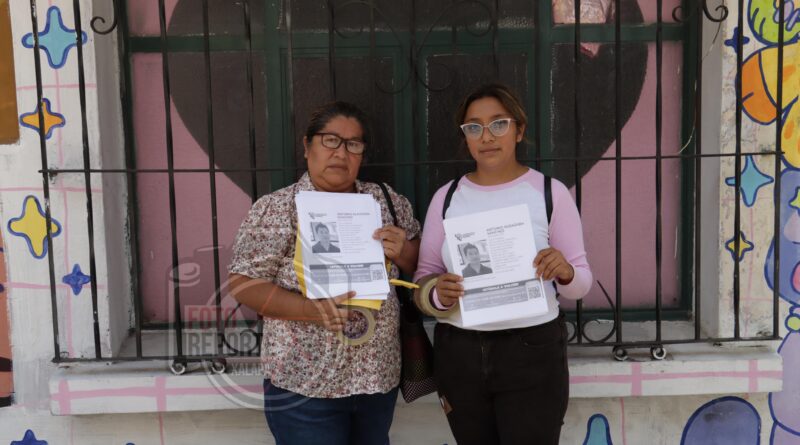

Xalapa, Ver. 18 de agosto de 2025.- Doña Leo camina con paso firme, aunque cada movimiento delata el peso de un mes sin respuestas. A su lado, la esposa de Antonio—una mujer de mirada perdida, como si aún escuchara el eco de su risa—lleva un rollo de cinta adhesiva en una mano y un paquete de volantes en la otra. Las fichas de búsqueda, impresas en papel brillante, contrastan con las paredes descascaradas de Xalapa.

Son retratos de una ausencia que duele: Antonio, sonriente, con esa cicatriz en la nariz que su madre solía besar cuando era niño.

«Pegamos una, caminamos diez pasos, pegamos otra», dice doña Leo, mientras presiona el cartel contra la pared de una tienda de abarrotes. El dueño asiente en silencio; ya conoce la rutina. «La gente nos ve, algunos se compadecen, otros apuran el paso. Pero hoy… hoy pasó algo distinto».

Entre el murmullo de la calle, una figura envuelta en hábitos oscuros se acerca. Es una monja—rostro sereno, manos ajadas por el tiempo—que extiende la palma hacia doña Leo. «Deme una de sus fichas, señora», le dice con voz suave. «Quiero llevarla conmigo, ponerla en nuestro altar. Voy a orar por su hijo».

El mundo parece detenerse. Doña Leo, con los dedos manchados de pegamento, entrega el volante como si fuera una reliquia. «Gracias, hermana», susurra. «Dios escucha a las madres», asegura, antes de perderse entre la multitud, llevándose consigo un pedazo de su esperanza.

Siguen pegando. En los postes de luz, en las paradas de autobús, en las puertas de los comercios. Cada ficha es un grito silencioso, un «¿dónde estás?» que se clava en la ciudad. A lo lejos, la catedral de Xalapa extiende sus torres hacia el cielo. Doña Leo mira hacia allá, pensando en la promesa de la monja. «Tal vez hoy sea el día», musita. Su nuera aprieta su mano—una conexión tácita entre dos mujeres rotas por la misma ausencia.

Mientras el sol se filtra entre los edificios, un grupo de jóvenes se detiene a leer el cartel. Uno de ellos saca su teléfono y toma una foto. «Lo voy a compartir», promete. Doña Leo asiente. Sabe que la fe no solo vive en los templos, sino en estas esquinas, en los ojos de los desconocidos, en las oraciones de una monja que eligió creer con ellas.

La indignación crece con cada día que pasa. Las llamadas a las autoridades caen en el vacío. Los trámites se pierden en escritorios polvosos. «Nos atendieron rápido cuando bloqueamos la calle, pero después… nada», recuerda la esposa de Antonio, secándose los ojos con el dorso de la mano. «No vamos a permitir que den carpetazo a este caso. Antonio no es un número, es un padre, un esposo, un ser humano».

La fiscalía del estado tiene los recursos, las herramientas, la obligación de buscarlo. «Exigimos que no dejen morir las investigaciones», reclama doña Leo frente a un local comercial, mientras los transeúntes voltean a mirar. «Que revisen cámaras, que pregunten, que hagan su maldito trabajo. No vamos a parar hasta saber qué pasó con mi hijo».

La familia no pide milagros, pide acción. «Basta de excusas, de tiempos muertos, de cerrar oficinas por vacaciones mientras nuestras vidas se parten en dos», grita el hermano de Antonio, pegando un cartel con tanta fuerza que la pared parece temblar. «Si no lo buscan, nosotros seguiremos aquí, en las calles, recordándoles que Antonio existe. Que lo estamos esperando».